用课标之“度”量课堂之“效”

——以《海陆的变迁》《经纬网》两节观摩课为例

襄城县教体局教研室 朱亚超

2019年10月24日,许昌市张玉枝名师工作室、襄城县朱亚超名师工作室赴河南省实验中学进行了学习交流活动。

本次活动,我们主要观摩了省实验中学老师的两节七年级地理课。

一、教学内容的对“标”

第一节课是刘春燕老师执教的《海陆的变迁(第2课时)》。其主要的教学内容是“板块的运动”,其对应的课程标准是“知道板块构造学说的基本观点,说出世界著名山系及火山、地震分布与板块运动的关系”。课程标准提供的教学建议是“自选实验材料或使用计算机,模拟海底扩张”等。第二节是王喜峰老师执教的《经线、纬线、经纬网》一课。其主要的教学内容是“东西半球的划分”和“确定一个点的经纬度位置”。其对应两条课标:①运用地球仪,说出经线与纬线、经度与纬度的划分;②在地球仪上确定某地点的经纬度。课标提供的教学建议有“用乒乓球或其他材料制作简易地球仪模型”等。

二、课堂中“标”的呈现

第一节课,刘老师确定了两个学习目标:①根据板块分布示意图,说出板块构造学说的内容;②运用板块构造学说解释地球表面主要山脉、裂谷、海洋、地震、火山等地理事物和地理现象的成因。课堂上,刘老师通过让学生摆放大洲轮廓纸板,复习海陆分布特点。课堂上,学生通过“说出”板块构造学说的内容,解释世界著名山系及火山、地震分布与板块运动的关系,完成了预设的学习目标。

“经线和经度、魏县和纬度”这一部分教学内容非常抽象,而学生又刚入初中,刚刚接触地理,学生的认知基础,特别是空间思维能力十分有限,知识的难度层级与学生的认知水平极不匹配,造成了这个知识点成为了学生学习地理的第一个“拦路虎”。“经纬线的认识和经纬度划分”在上节课已经初步了解,第二节王老师这节课是经纬度知识的进一步延续和深化。课堂上,学生准备了石榴、橘子、乒乓球,它们就是本节课的重要学具——“地球仪”。在王老师的引导下,学生们用记号笔在水果上画上特殊的经纬线(如赤道、0゜、180゜经线等),让学生自己去体会用“0゜-180゜经线圈”划分半球的弊端,再去画“20゜W-160゜E经线”,着色区分两个半球。随后,学生用自制成的地球模型,在台风移动等问题情境下,男女同学划拳“石头剪子布”决定由谁来回答问题,一步步的找位置、圈地名、辨方向、写坐标,手机投屏实时“查摆”学生作业的实际“问题”,老师全面监控学生的学习过程,随时掌握学生的学习效果,并给予及时的评价纠错,课堂紧凑,学生兴奋,氛围热烈。

这节课既是在学习新知识,也是在复习旧知识,更是在强化“冷”知识。这样的教学设计看似非常耽误时间,但课堂上让学生亲自去触摸石榴上的“经线、纬线”、亲自去勾画无法感知的“地球”,用触觉来代替听觉、视觉,化抽象为实物,学生手、口、脑并用,打通了“东西半球的划分方法”的这一“堵点”,破解了地理七年级上册的第一大“痛点”, 难点变成了“乐点”,易混点变成了“兴奋点”,课堂教学效果可想而知。

在《海陆的变迁》学习目标的确定中,用“‘说出’”板块构造学说‘主要内容’”对应 课标要求“‘知道’板块构造学说的‘基本观点’”,这是课程标准在本节课的具体转化。该学习目标设置了情境条件——“根据板块分布示意图”去“说出”。在教学实施中,始终刘老师让学生读“板块分布示意图”,“说”有几大板块,都有什么板块,指着图“说”板块运动的两种方向,指图“说”哪些地方地壳稳定,哪些地方多发火山、地震。一直都在“说”,这和能力层级要求的“知道”,自然就吻合了。目标设计是“说出”,活动组织始终在“说”,课堂评价是用“说”来检测,基于课程标准的“教-学-评”,不仅统一,而且无缝。

王老师的课,虽然没有直接告诉学生本节课的学习目标是什么,但无论是让学生“画一画”经纬线,还是用着色来“分一分”半球,还是“说一说”台风的位置,还是“写一写”某地的坐标,都是在落实并达成“画出特殊的经纬线,区分东西两个半球,确定某一个地方的经纬度位置”学习目标。这个学习目标是课程标准在本堂课中具体的的细化解读,其有达成与检测目标的行为动词——演化的“说出”,有实施目标“运用‘地球仪’”这一具体的行为条件。有了这些行为动词,有了这些行为条件,活动实施和评价检测怎么去做就是自然而然的事了。

两节课组织形式、课堂氛围上截然不同。第一节课轻松、自然、流畅,第二节课紧张、欢快、满载,一个随风潜入夜,一个波涛滚滚来。但是,两节课更具有一个极大的共性,那就是都是以课程标准来引领教学活动,教学活动的实施有效,教学评价具有实效,教学效果非常高效,教学目标的达成度高。

三、“课”要依“标”而“行”

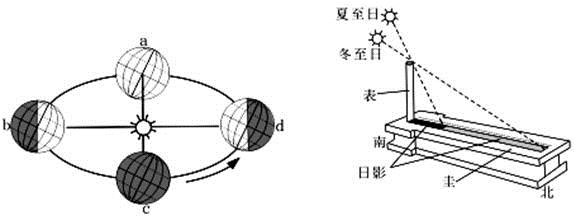

在本次交流学习中,我们还参观了位于省实验中学博雅花园中的“圭表”。

圭表是我国古人发明的一种天文仪器,由“圭”和“表”两个部件组成。南北两端(或一端)直立于平地上测日影的标杆或石柱,叫做表;正南正北方向平放的测定表影长度的刻板,叫做圭。因为一年中日影的长度会不断变化,圭上刻有日影长短的“度”,我们就可以根据从“表”里投射到“圭”上日影的长短,来对比测定计算一年内某日的时间和节气。

表为标兮圭为度。课程标准是我们课堂教学的出发点和落脚点。所以,课标就是教学目标达成的标尺,就是我们确定教学目标、实施教学活动、开展教学评价的“圭表”,我们要用课标之“度”来量课堂之“效”。 “标”(课程标准)是“表”,“课”(教学设计与实施)是“圭”,“课”要依“标”而“评” ,“课”要依“标”而“行”。

观摩的两节课都是常态课,两位执教者并没有刻意的准备,更没有刻意的去表演。两节课,看似平常,实则不平常。基于“标准”的教学需要的是常态,需要的是实实在在行动的课堂,需要的是平平常常行动的课堂。研读课标不是一句句喊了若干年的口号,学习课标也不是一沓沓原样誊写的笔记,落实课标更不是一本本简简单单重复的教案。因为这是一种思想和理念,这是一种行动。理念需要内化,落实才是根本。

两节课让我们看到了常态的力量,两节课让我们体会到了行动的力量。